高松山へは、JR広島駅から可部線に乗り、終点可部駅で下ります。

可部駅前に

あった

観光案内図です。

可部町は、

広島城下から、

石見や出雲に

抜ける雲石街道が

南北に通って

いました。

可部駅を起点に

旧雲石街道を

北に向かって

スタートです。

旧街道を北に向かって進んで行くと、

右手に、根の谷川に掛かる上原橋が

見えてきます。

ちょっと、その上原橋へ寄り道し、

橋の上から、高松山を眺めます。

右写真の正面に見える山が高松山です。

旧街道を進んで行くと、街道沿いに、

雰囲気のある家が、右手に見えてきます。

玄関に掛かっている看板を見ると、

「中川醤油醸造元」と表示がありました。

ここは、まだ、現役の醤油屋さんのようです。

昔からのふるさとの味を守っているのだと

思います。

更に進んで行くと、

突き当たりになってます。

この街道は、折り目と言って、

外敵の侵入を防ぐ為に

道を屈曲させた箇所を、

呼んでいるようです。

この折り目の突き当りに、

商いの神様を祀った

胡子神社の社がありました。

ここで街道をそれて、

根の谷側よりの道を北に向かいます。

その道沿いで見た白い花です。

そして、高松橋を東へ渡ります。

渡る途中に高松山を見たところ。

高松橋の上から、

南西に阿武山を見たところ。

末広の三角形で美しい。

西方向には、螺山(ニシヤマ)が見えます。

北西方向には、福王寺山が見えます。

根の谷川で見たアオサギです。

これは、コサギだと思います。

他に、大きなシラサギ(ダイサギ)が

いましたが、

シャッターチャンスを逃しました。

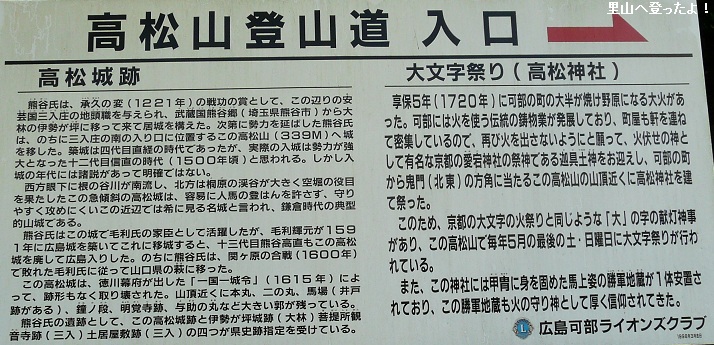

高松山登山道の入口にあった説明です。

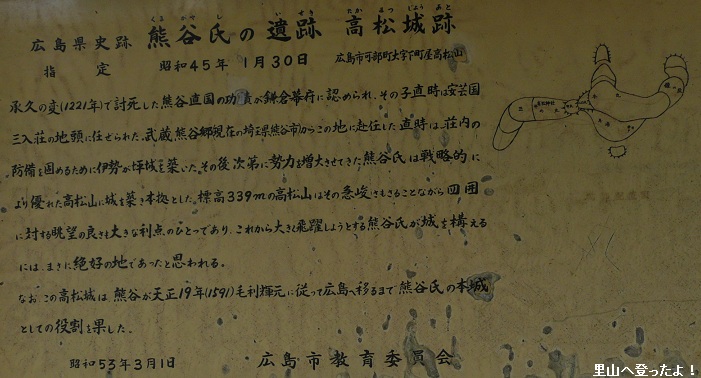

高松山には、かつて、熊谷氏のお城がありました。

また、この山では、毎年5月の最後の土日に大文字祭りが行われているようです。

登山口の上り坂です。

登る途中に見た螺山です。

登って行くと、古い鳥居があります。

道の脇には、石垣があります。

お城の石垣が残っているのでしょうか?

お城の遺構があった段のようにも

見えます。

かつてのお城への道の跡でしょうか?

道の脇に石が並べて積まれています。

途中にあった高松城跡の配置図です。

ここにも石垣があります。

登山道の途中には、こんな石もあります。

登っている途中に

見た景色です。

南西方向に

可部市街が

一望できます。

中央右寄りの山は、

螺山で、

中央の小さい山は、

茶臼山です。

左側に

半分写っている山は、

阿武山です。

阿武山の麓に沿って

流れる川は、太田川です。

その太田川を拡大して見たところ。

写真右側の山は、茶臼山です。

南方向を見たところ。

中央に見えるグランドは、可部高校です。

右側の山は、阿武山です。

可部高校のある山の向こう側を

拡大して見ると、

太田川が蛇行しています。

西に目を移します。

左端の小山が、

茶臼山で、

中央左寄りが、

螺山です。

その奥、中央に、

水越山が見えます。

登って行くと、少し開けた段があります。

お城の郭があったのかもしれません。

その段から、正面に阿武山を見たところ。

こんな所にも砦があったのか

と言う雰囲気がします。

夏の終わりを告げるツクツクホウシが

いました。

ツクツクホーシ、

ツクツクホーシ、

ソレミーヨと鳴いていました。

途中、

段と段の間が、

溝のように

落ち込んだ堀切が

あります。

堀切を渡って、

振り返って

撮りました。

写真にすると、

うまく写せてません

でした。

こんな岩も転がっています。

石が並べられて、階段になっています。

ここは、わざと石を立てて置いてあるように見えます。

登って行くと、

また、西方向の景色を見れる場所が

あります。

茶臼山と阿武山の間に太田川が

見えます。

道の横に石があります。

また、段になっている場所があります。

ここにも石があります。

お城の郭に使われていた石でしょうか。

たくさん石が転がっています。

少し開けたところに出ました。

眼下に可部高校が、

その向こうに阿武山が見えます。

南に太田川の蛇行が見えます。

更に登って行きます。

与助丸と言う郭の跡にやっと到着しました。

その与助丸と言う郭の跡です。

与助丸で見た女郎蜘蛛です。

女郎蜘蛛の名前の由来は、

女郎とも上臈とも言われているらしく、

その姿が雅やかで艶やか

だったとか。

でも、その黄色、黒色、赤色の模様が、

少し、気味悪いです。

更に登って行くと馬場に到着します。

こんなとこまで、馬も登って来たんだ

と思うと感心します。

馬場の中には井戸があります。

うっかり落ちたら大変です。

その井戸です。

史跡 高松城跡の立札もあります。

ここまで、登って来た兵士や馬が

喉を潤したのでしょう。

近くへ寄って見たところ。

上の方まで登ってくると、

徐々に遠くまで見渡せるように

なって来ます。

太田川の流れの更に向こうには、

広島市街の高層ビルが、

更に向こうには広島湾が見えます。

真下には、可部高校が見えます。

今日は、運動会で、

トラックに沿って、テントが張られ、

にぎやかな声が聞こえて来てます。

そして、高松神社に到着しました。

与助丸、馬場方面から来ると、

高松神社の正面参道では無く、

社の横に出ます。

でも、一応、正面に回って写真を撮ります。

神社の社の壁には、

頂上付近の略図がありました。

神社を過ぎて登って行きます。

二の丸跡に到着です。

二の丸からの眺です。

眼下に可部の町が見えます。

その西に螺山(ニシヤマ)が見えます。

景色を眺めていたら、

トンボが木の枝に止まっているのに

気が付きました。

山の上から、

美しい景色を見下ろしているので

しょうか。

トンボをズームして、

近くから見てみたところ。

正面に回って見たところ。

写真を撮られても悠然と止まっています。

そして、やっと頂上へ着きました。

写真は頂上から南を見たところ。

真下は、可部高校です。

その向こうに太田川の流れが見えます。

その中央辺りを拡大した写真です。

太田川の流れが見えます。

更に遠方には、

広島市内の高層ビルが見えます。

その向こうに見える島影は、能美島です。

高層ビルの手前左寄りに、見える山は、

牛田山 です。

南西を見たところ。

阿武山が見えます。

阿武山の麓を流れる太田川が見えます。

西を見たところ。

眼下に可部の町が見えます。

太田川の右側の小さな山が、茶臼山で、

写真中央に、螺山(ニシヤマ)が見えます。

その奥、右寄りに、水越山が見えます。

その水越山辺りを拡大したところ。

正面が、水越山です。

ピークが2つに割れて、形がおもしろい。

北西には、福王寺山が見えます。

北を見ると、南原(なばら)峡が見えます。

中央辺りに南原ダムが見えます。

その拡大写真です。

この南原ダムは、

岩石や土砂を積み上げて造られた

ロックフィルダムです。

ロックフィルダムで有名なダムでは、

エイジプトのナイル川に建造された

アスワンハイダムが有名です。

北東を見ると、

県北の三次に向けて国道54号線

(可部街道)が続いています。

頂上はちょっとした広場になっており、

高松城の説明があります。

この広場で、景色を眺めながら、

コンビニで買ってきたお弁当を食べます。

その高松城跡の説明です。

頂上は、

ちょっとした広場になっていますが、

写真のような小さな段もあります。

更に奥(東側)には、広場があります。

西方向を振り返って見たところ。

西方向に、

少し盛り上がった段がありますが、

ここが、本丸跡であったのでしょうか?

この広場は、かなり広いです。

更に頂上を東に進むと、堀切があります。

その堀切の反対側から

本丸側を見たところ。

こっち側が、鐘の段と呼ばれる郭の跡?

堀切から、北に下って行くと段があります。

更に下って行くと、また、段があります。

女郎蜘蛛がたくさんいます。

更に下って行くと、

また、段がありました。

そして、この先は、急な下りで、

これが下山道なのか、道に迷ったのか?

不安になります。

道に迷ったのではと思い、

頂上へ行って帰ってを繰り返しました。

どう考えても、他には道は見当たらない。

思い切って、私にとって、崖にしか見えない、

道なき道を下る事にしました。

下って行くと、

下山道を示す木に巻きつけられた赤テープが

見えました。

良かったと、安心し、先に進みます。

下って行くと、更に段があります。

こう言うところへも、郭があったのかもしれません。

やっと麓の土居口に着きました。

下山口近くから、高松山を見上げたところ。

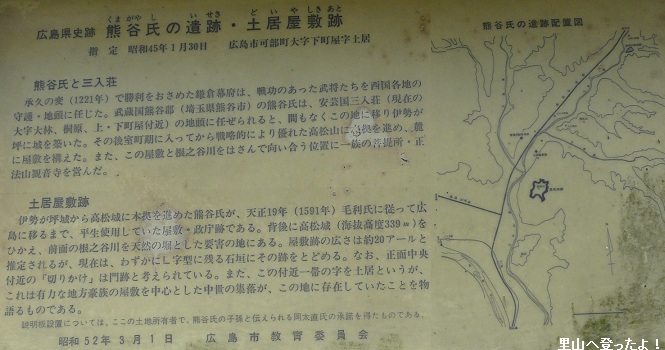

土居口には、熊谷城主旧址があると言う事で、訪ねてみました。

その説明です。

土居の意味を、国語辞典で調べると、

「中世、屋敷や集落の周囲に

防御のためにめぐらした土塁。

転じて、土豪の屋敷をさす。」とあります。

ここでの土居は、熊谷氏の屋敷を指し、

今では、写真の石垣が残っているのみです。

さすが、中世の武士の屋敷の石垣の石は、

でかい。

麓の土居口近くから、高松山を見上げたところ。

(高松山の北側から見上げたところ。)

土居口から、

根の谷川に沿って(可部街道を)、

本日のスタート地点の可部駅に向かいます。

途中、西側から高松山を見上げたところ。

根の谷川沿いには、

コスモスが咲いていました。

根の谷川を覗くと、

数匹の鯉が泳いでいました。

と言う事は、もっとたくさんの鯉がいる

と言う事だと思います。

さすが、広島カープの地元、広島!

川には、鯉が泳いでいます。

更に進んで、根の谷川沿いから、

高松山を眺めたところ。

古そうな家が残っています。

折り目です。

行きとは逆方向から可部街道を進んで来ても、

鍵型に道が折れています。

そして、折り目を過ぎて更に進み、本日のスタート地点の可部駅に帰って来ました。