宗箇山、別名、三滝山へ登って来ました。

JR山陽本線の横川駅の北口を出て、

西方面へ向かいます。

太田川放水路へ突き当たると、

土手の上を北へ向かいます。

土手の上から、北西を見ると、

正面に宗箇山、右手に大原山が見えます。

太田川放水路の川下へ目を向けると、

JRの可部線の鉄橋が見えます。

途中、太田川放水路に架かる三滝橋を渡り、

三瀧寺へ向かい、道なりに道を登って行きます。

登る途中にあった三滝地区の案内図です。

これから登る宗箇山は、地元の人達からは、三滝山と呼ばれてます。

それは、山の中腹にある幽明の滝、梵音の滝、駒ヶ滝の3つの滝に由来しています。

宗箇山、

別名、三滝山の

案内図です。

三瀧寺に着きました。

想親観音堂です。

宗箇山への登山口を探しながら、

多宝塔へ行ってみます。

北西から多宝塔を見たところ。

多宝塔の

説明です。

1526年に創建された歴史のある塔ですが、

原爆犠牲者供養の為に、和歌山県の広八幡神社から移築された搭との事です。

広島に住むものとして、感謝です。

反対へ回り、南東から見たところ。

近くで、落ちた銀杏を拾っている人がいました。

箒で集めて、拾うんですね!

初めて見ました。

結局、多宝塔の奥には、登山口が無いのがわかり、

引き返します。

先程の想親観音堂の横の道が、

登山道へ入る道でした。

宗箇山への道です。

昨日、雨が降ったばかりで、

道が小さな川になっています?

尾根道に出て、宗箇山へ向かいます。

途中景色が見えます。

広島市街の向こうには、

広島湾が見えます。

中央辺りに

江波山、広島湾湾を越えて、

似島、そして、江田島も見えます。

来た道を振り返ると、

尾根の反対側にある

大原山が見えます。

北東には、高陽方面、

その向こうに白木山が

見えます。

双子の大岩へ出ます。

広島湾が光って見えます。

東には、中央少し右よりに

牛田山 が見えます。

広島の市街が一望できます。

登って来た尾根筋方向を振り返ると、

大原山が見えます。

宗箇山の頂上へ着きました。

南を見たところ。

太田川放水路が、広島湾に向け

真直ぐに伸びています。

この太田川放水路は、

かつて、広島デルタを流れていた

7本の川の内、山手川と福島川を

一本に統合し拡幅して造られた

治水を目的とした川です。

中央右寄りに、薄っすら見える島は宮島です。

東へ目を移すと、

広島市街を一望できます。

展望案内図も設置されています。

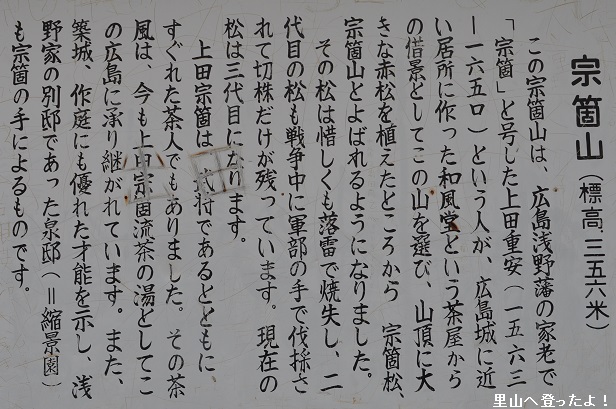

頂上には、宗箇山の由来の説明があります。

宗箇山は、

広島浅野藩の家老、上田宗箇が、

茶屋の借景としてこの山を選び

松を植えた事に由来しています。

自然の景観を生かし、

ワンポイントで手を加え

借景にする発想がすばらしい。

上田宗箇が植えた宗箇松も、

現在、4代目が植えられています。

これが、4代目の宗箇松です。

3代目の宗箇松の切株も、

すぐ近くに残っています。

北を見ると、火山が見えます。

西を見ると

広島南アルプスの連なりが見えます。

広島南アルプスは、

広島市の西から北にかけて、

鈴ヶ峰、柚木城山、大茶臼山、

丸山、火山、武田山と連なっています。

南東を見たところ。

中央右よりに、平野の中に、

お椀を伏せたように見える山は、

黄金山 です。

北東を見ると、

太田川に架かる祇園新橋が

見えます。

広島市中心部を、

ズームアップ

したところ。

中央辺りの

背が高いビルは、

基町クレドです。

中央の緑地帯の

お皿を

伏せたような

建物は、

広島グリーン

アリーナです。

写真上方、

左よりの山は、

黄金山 です。

その向こうの山は、 絵下山 です。

写真中央の

緑地帯は、

広島平和記念公園

です。

世界遺産となった

原爆ドームも

小さく見えます。

中央上部の島は、

金輪島です。

写真中央は、元宇品です。

その陰に建つビルは、

グランドプリンスホテル広島です。

川は、京橋川と元安川が合流し

海へ流れ出てます。

広島デルタを流れる6本の川の内、

3本の川が見えます。

左から、

本川、天満川、大田川放水路です。

本川と、天満川の間に見える緑地帯は、

江波皿山と江波山です。

太田川放水路の河口です。

宮島も見えます。

尾根道を進んで行くと、

西側に大茶臼山が

見える場所があります。

尾根道から、三瀧寺に下る道への分岐があります。

三瀧寺への道を下る途中、

竹藪を抜ける道がありました。

途中、道にオレンジの塊が!

まん丸オレンジの帽子をかぶった

キノコでした。

昨日の雨で、道が川になっています。

岩肌を流れる水で、

足を滑らせないようにしないと…。

足の置き場がありません。

やっと、三瀧寺へ着きました。

三瀧寺の最奥部に、

お寺の名前の由来になった

滝のひとつの幽明の滝と

鎮守堂があります。

鎮守堂への階段脇の狛犬です。

左側の狛犬です。

右側の狛犬です。

三瀧寺の最奥部にある鎮守堂です。

被爆建物として、残っています。

三瀧寺の名前の由来になった滝のひとつの

幽明の滝です。

とぐろを巻く蛇が祀られている?

5円玉が供えられています。

そして、頭上には水が掛からないように

石の板の屋根がかけられていました。

境内には、多くの石仏が祀られています。

三代目の天狗杉です。

初代は天狗松だったようです。

三鬼権現様の眷属だった天狗達が、

この木に停まったと言う事です。

岩に彫られた仏様の顔が穏やかで魅力的です。

幽明の滝の水が本堂脇に流れ落ちています。

本堂の回廊に設置された仁王像とですが、

片手で持ち上げているのは?

小餓鬼を懲らしめているポーズ?

良く見る仁王像とは、ちょっとイメージが違います。

本堂から見た三鬼権現堂です。

本堂には、

聖観世音菩薩が祀られています。

本堂横には、

水掛け地蔵が祀られています。

本堂の縁側で、くつろぐ猫達です。

仲がいいね!

石仏があります。

これは、インドの神のようです。

わかりにくいですが、

岩肌に彫られた磨崖仏もあります。

先程、本堂から見た三鬼権現堂へ

お参りします。

三鬼権現堂から、更に階段を登って行きます。

黄色のキノコが生えていました。

階段を登って行くと、眺望が開けます。

正面、右よりの山は、 双葉山 です。

階段を下りながら、

本堂の屋根を見たところ。

本堂の脇の階段を下りながら、

本堂を見上げたところ。

本堂の下を流れ落ちる水です。

その拡大写真です。

本堂の下に水路がつくられているようです。

更に階段を下りながら、本堂を見上げたところ。

流れの中に竹を設置し、水を流しています。

その向こうの建物は、六角堂です。

その竹の中を流れた水は、

手水鉢に流れ落ちています。

自然をバックにした庭園もあります。

この庭は、補陀落之庭です。

補陀落(ふだらく)とは、

観音菩薩の住みか、

または、降り立つとされる山です。

そして、補陀落は、

サンスクリット語でポタラカと

読みます。

そう言えば、

チベットのラサのポタラ宮は、

観音菩薩の住みかに由来しているのでしょう。

補陀落之庭の奥には、

三瀧寺の名前の由来になった滝のひとつの

梵音の滝があります。

庭の垣根の脇に咲いていた牡丹の花です。

その先にあった茶室です。

茶室の横の坂道を下りながら、

振り返ったところ。

登る前に来た想親観音堂が

見えてきます。

三瀧寺で見た

ヤマガラです。

綺麗な鳥で、見るだけで

楽しい。

三瀧寺から来た道を下り、

大田川放水路を渡り、

JR横川駅へ向け帰ります。

JR可部線の鉄橋を

電車が渡って行くのが、見えました。